厳選した生糸を「式服」へと織り上げるのは、蒲重で長年腕を磨いてきた機場(はたば)の職人たち。瓦屋根の家々と、こぢんまりとした畑、そこを縫うように伸びる小道。そんな丹後ののどかな風景の中に、一軒目に案内された機場はありました。一歩足を踏み入れて、まず目に飛び込んできたのは、白く繊細な無数の糸を一枚の生地へと織り上げるちりめん織機。ピンと張られた経糸に緯糸を織り込む舟形のシャトルが右へ左へと渡されて、少しずつ白地に模様を描いてゆきます。稼働するその姿はいつまでも見ていたくなるほど美しく、絶え間なく続く織機の音は、まるで鼓動のようで、そこから生み出される「式服」の神聖さを改めて実感しました。

機場に届いた生糸(左)。この細く繊細な糸を3本まとめて1本にし、くだに巻きつけます。一般の方が見逃してしまうほんの小さな節も、光沢感と滑らかさに響いてしまうので、厳しい目でチェック

巻き取った糸をシャトルにセット。ピンと張られた経糸を左右に往復し、織りあげてゆく緯糸になります。

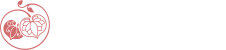

織り機の後方に無数に伸びる経糸。しなやかではかなげな様子が、花嫁の神聖さを思わせます。

気の遠くなるような無数の経糸を調整して、生地に模様が描かれていきます。

蒲田さんが描いた図案をもとに織り手(織物職人)が織り上げますが、まずは仕入れた高級生糸を“くだ”と呼ばれる織機用の大きな糸巻きに巻きつけるところから。機械任せにただ巻きつけるのではなく、蚕が紡ぎ出す生糸には結び目や節のようなものがあるので、それを見つけるたびに巻き直すという根気の要る作業が必須です。「巻きつける際に、3本の細い糸をまとめて1本にします。一般的には織った生地を精錬加工しますが、うちは糸の状態で先に少し練ります。それを織って、さらに精錬加工するからこそ、絶妙なタッチの風合いが生まれるんです」と蒲田さん。2軒目の機場はさらに広い空間に織機が並び、新郎の式服や色打掛が織られていました。「式服」は、いくつもの工程を何人もの職人の方々が携わり、想いを乗せて新郎新婦のもとへと届けられます。

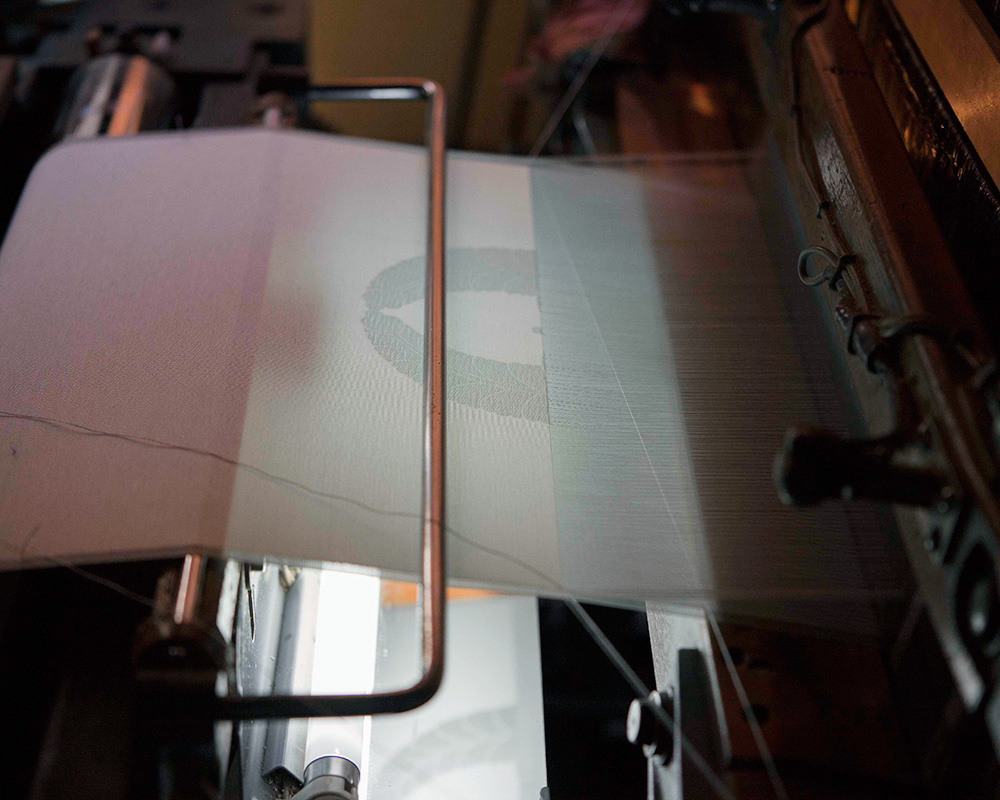

蒲田さんが作成した図案を手元に置きながら、慎重に社紋入りの新郎の衣裳を織る織り職人さん。

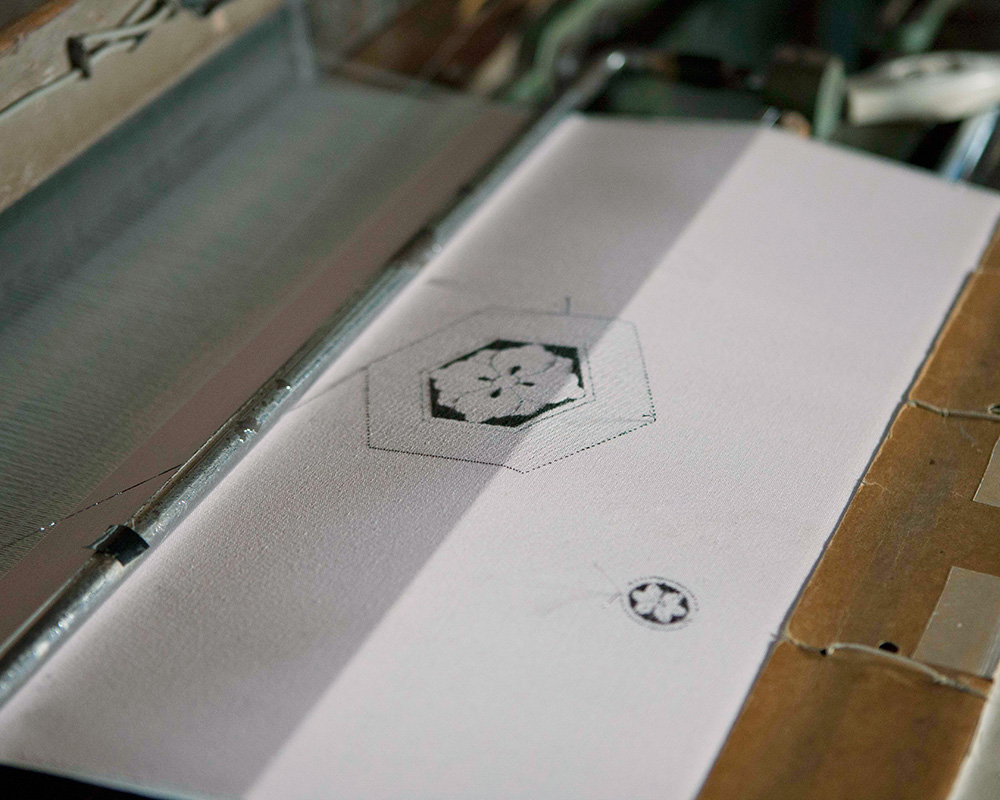

織り上げられた新郎衣裳の社紋部分。品質だけでなく、衣裳デザインとしても他にはない特別感があります。